Uno studio attento, meticoloso, al limite del perfezionismo, quello che Sebastiano Vassalli (Genova 1941 – Casale Monferrato 2015) impiega per la stesura dei suoi libri. Amore lontano, una biografia dei poeti più importanti della storia (da Omero a Rimbaud, verrebbe da dire) edita dalla casa editrice Einaudi nel 2005, non fa certo eccezione. Una ricerca nell’archivio dell’autore[1] altrettanto accurata ci aiuta a comprendere il metodo di lavoro utilizzato da Vassalli per la scrittura di Amore lontano.

Uno studio attento, meticoloso, al limite del perfezionismo, quello che Sebastiano Vassalli (Genova 1941 – Casale Monferrato 2015) impiega per la stesura dei suoi libri. Amore lontano, una biografia dei poeti più importanti della storia (da Omero a Rimbaud, verrebbe da dire) edita dalla casa editrice Einaudi nel 2005, non fa certo eccezione. Una ricerca nell’archivio dell’autore[1] altrettanto accurata ci aiuta a comprendere il metodo di lavoro utilizzato da Vassalli per la scrittura di Amore lontano.

Lo scrittore inizia sempre studiando la biografia degli autori, in questo caso utilizzando fotocopie del Dizionario letterario Bompiani degli autori di tutti i tempi e di tutte le letterature,[2] soprattutto per dati oggettivi. Studia anche il periodo storico in cui hanno vissuto per contestualizzarli adeguatamente, studio che diventa più ampio e vasto se dei poeti trattati si hanno poche informazioni a livello biografico, come vedremo nel caso di Qohélet. In contemporanea compila dei riassunti in cui inserisce tutti gli avvenimenti più importanti della vita di un poeta e in cui rileva determinati aspetti che lo interessano, probabilmente per avere sempre sotto gli occhi le informazioni per evitare di commettere errori durante la fase di scrittura.

Dà di tutti i protagonisti del suo romanzo una descrizione fisica ricavata o da dipinti o da statue o citando direttamente la descrizione che altri avevano già fatto; cerca anche di ricostruire la psicologia dei poeti scelti leggendo e studiandone le opere o altri materiali inerenti, oppure lettere, se pervenute. Ciò gli serve anche per inserire all’interno del libro alcuni brani scelti, che, nei casi di lingue straniere, vengono tradotti direttamente da Vassalli stesso. Nel frattempo crea una sorta di bibliografia in cui inserisce le principali opere, utilizzando in questo caso il Dizionario letterario Bompiani delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature,[3] e antologie o addirittura manuali. Dopo questa fase di studio e preparazione, passa alla scrittura vera e propria delle sue storie romanzate.

Cerchiamo adesso cercare di comprendere i motivi che hanno portato alla scelta di questi sette poeti posti nel libro in ordine cronologico e di riassumerne le storie create da Vassalli: Omero, Qohélet, Publio Virgilio Marone, Jaufré Rudel, François Villon, Giacomo Leopardi e Arthur Rimbaud.

I poeti dell’antichità

La scelta di Omero sembra quasi ovvia, il «più antico poeta a cui diamo un nome, il leggendario Omero».[4] Tra i fogli relativi allo studio di Omero, comprendiamo di che tipo è stato il suo «sacrificio» alla poesia: «Omero è come il fringuello che veniva accecato per farlo cantare. Solo che lui era nato cieco».[5]

Questo capitolo è intitolato La notte e le storie, ed è quasi tutto centrato sul momento finale della vita di Omero, il quale viene descritto come un povero che ha viaggiato molto nella sua vita e che, essendo cieco, ha avuto bisogno per tutta la sua vita di un ragazzo che lo accompagnasse di corte in corte.[6] Ed è proprio a causa di uno di questi ragazzi che il poeta muore: Lica, l’ultimo dei suoi accompagnatori, decide di abbandonare l’aedo ormai vecchio in un bosco. Ma ecco che, quando sta per morire, «il buio dove è vissuto per la prima volta lascia filtrare una luce».[7] E in questa luce riconosce i suoi personaggi e il poeta Orfeo, il quale gli dice che «lui, Omero, continuerà a vivere anche dopo la morte, finché nel mondo ci saranno gli uomini».[8]

Qohélet, il cui significato in ebraico è «l’uomo che parla nelle assemblee»,[9] a differenza di Omero, non è stato compreso mentre era ancora in vita: «non nega l’esistenza di Dio, ma è un materialista convinto e un illuminista, in un mondo dove i lumi della ragione sono ancora molto deboli; questo, forse, è l’aspetto più straordinario della sua poesia, ciò che la fa esistere fuori dalla Bibbia e dal tempo».[10]

Qohélet, il cui significato in ebraico è «l’uomo che parla nelle assemblee»,[9] a differenza di Omero, non è stato compreso mentre era ancora in vita: «non nega l’esistenza di Dio, ma è un materialista convinto e un illuminista, in un mondo dove i lumi della ragione sono ancora molto deboli; questo, forse, è l’aspetto più straordinario della sua poesia, ciò che la fa esistere fuori dalla Bibbia e dal tempo».[10]

In più «conosce l’infelicità, e tutti gli affanni che ne derivano»[11] e si trova «come sospeso tra le due anime del suo popolo [ebraico], assolutamente estraneo ad una disputa che non gli interessa e che gli sembra insensata».[12]

L’epoca in cui vive Qohélet è un’epoca in cui tutto si muove e tutto si trasforma»[13]. Del Predicatore si sa poco e per questo Vassalli scrive:

Di Qohélet sappiamo pochissime cose: l’ho già detto. In pratica, non sappiamo nulla. […] Per immaginarci il Predicatore: la sua storia personale e i suoi pensieri, ma anche il suo aspetto fisico e il suo modo di rivolgersi agli uomini riuniti in assemblea nella parte interna del Tempio, noi oggi abbiamo a disposizione soltanto quelle Parole di Qohélet, figlio di Davide, re di Gerusalemme, che sono la sua unica opera nota e giunta fino ai nostri giorni.[14]

In realtà, come già anticipato, proprio per sopperire alla mancanza di informazioni sul poeta lo scrittore si informò molto sul periodo storico in questione – tra III e II secolo a.C. – e in particolare sulle due fazioni citate sopra, per le quali utilizzò soprattutto la Vita di Gesù Cristo di Giuseppe Ricciotti, di cui ci restano le fotocopie sottolineate in rosso nelle parti considerate più importanti da Vassalli.[15] Leggiamo, ancora una volta sottolineato in rosso dal nostro autore:

qual era la vera norma fondamentale del giudaismo? Quale il supremo e inappellabile statuto che doveva governare la nazione eletta?

A questa domanda i Sadducei rispondevano che era la Torah, cioè la «Legge» per eccellenza, la «Legge scritta» consegnata da Mosè alla nazione come statuto fondamentale e unico. I Farisei invece rispondevano che la Torah, la «Legge scritta», era soltanto una parte, e neppure la principale, dello statuto nazionale-religioso: insieme con essa, e più ampia di essa, esisteva la «Legge orale», costituita dagl’innumerevoli precetti della «tradizione».[16]

Risulta ora più semplice comprendere il motivo che ha portato l’autore di Un infinito numero a inserire il Predicatore tra i suoi poeti, perché:

Qohélet è come sospeso tra le due anime del suo popolo, assolutamente estraneo ad una disputa che non gli interessa e che gli sembra insensata: «Vanità delle vanità». Per nascita, per cultura, per vicende personali lui dovrebbe appartenere al partito dei sostenitori della Legge scritta, cioè, in definitiva dei modernisti.[17]

Ma, in realtà, non può appartenere veramente al suo tempo perché un vero poeta vive «al di fuori del tempo»:[18]

Qohélet non appartiene alla disputa tra gli antichi e i moderni che divide gli Ebrei del suo tempo; e, a ben vedere, non appartiene nemmeno al suo tempo. Osserva gli uomini da una grande distanza. Vede le loro vite che si uniscono e si dividono e si inseguono in un turbinio continuo e insensato.[19]

Questa distanza dalla sua gente gli deriva dall’esperienza pratica: «da giovane, ha cercato di opporsi al corso naturale delle vicende umane. È intervenuto per correggere ciò che, in quelle vicende, gli sembrava sbagliato»[20] e «si è sforzato di introdurre ciò che mancava, e di togliere ciò che non avrebbe dovuto esserci»[21], ma poi, purtroppo,

ha dovuto riconoscere che quell’impresa era insensata; e che, comunque, sarebbe stato impossibile. Le cose accadono perché Yhwh vuole che accadano. Gli uomini commettono sempre gli stessi errori, generazione dopo generazione, e niente mai potrà cambiare i loro comportamenti, nemmeno la saggezza e nemmeno la scienza.[22]

Nonostante faccia per il suo popolo tutto ciò che un uomo come lui possa fare, cioè donare la sua saggezza e i suoi consigli, che si potrebbero racchiudere nell’incoraggiamento a trarre il massimo dalla propria vita, il suo popolo non lo comprende e continua, imperterrito, a discutere solo di cose vane ed è per questo che soffre.

Il tentativo di cambiare il mondo tramite la poesia, e il fallimento conseguente, è centrale anche nel capitolo terzo, Lacrime delle cose e onnipotenza della Fama, dedicato a Virgilio. Tra le carte preparatorie c’è anche un foglio contenente i titoli dei capitoli di Amore lontano, pensati in origine da Vassalli: ci sono due gruppi di titolazioni, uno con i primi titoli che l’autore aveva inizialmente pensato, e uno con i titoli definitivi. Stranamente, però, nel primo gruppo è assente il titolo di questo capitolo; mentre nel secondo gruppo è presente, ma non così come noi lo conosciamo: il titolo originario sembra essere Lacrime delle cose e consolazione della gloria. Consolazione e gloria vengono poi cancellate a favore, rispettivamente, di immortalità e Fama: solo in un terzo e ultimo passaggio arriviamo al titolo definitivo.[23]

Come già detto, per lo studio di questo capitolo, lo scrittore novarese riutilizzò il materiale adoperato per Un infinito numero. In modo particolare il secondo libro di De vita Caesarum di Svetonio servì per raccogliere informazioni su Augusto.

Per quanto riguarda la vita di Virgilio, oltre al solito Dizionario degli autori Bombiani, attinge soprattutto al Manuale della letteratura latina, di Vitelli e Mazzoni,[24] di cui ci restano delle fotocopie sottolineate in rosso, come era solito fare l’autore, anche se in questo è presente l’idea, rifiutata nel racconto di Virgilio, che questi si fosse recato ad Atene per studiare i luoghi greci in cui passò Enea. Da questo, però, riprende l’idea della lettura fatta ad Augusto di alcuni libri dell’Eneide.[25]

L’autore novarese si concentra soprattutto sugli episodi della lettura pubblica delle Georgiche avvenuta ad Atella, e sugli ultimi giorni di vita del poeta latino, che era, nel periodo raccontato all’interno del libro, ormai diventato molto ricco e famoso,

ma né i soldi, né la celebrità hanno il potere di renderlo felice. Virgilio soffre di una malattia dello spirito di cui soffrono soltanto i grandi artisti, che gli fa riconoscere i suoi errori e addirittura glieli ingrandisce; e muore disperato, chiedendo agli amici di distruggere proprio quell’opera: l’Eneide, che secondo lui è la prova del suo fallimento di poeta e di uomo.[26]

Dalle carte preparatorie notiamo che l’autore di Un infinito numero aveva letto, per informarsi al meglio riguardo la lettura pubblica delle Georgiche ad Atella, Andes ed Atella insieme per Virgilio,[27] pubblicato dalla sezione intercomunale di Atella dell’Archeoclub d’Italia per testimoniare le manifestazioni celebrative svolte in occasione del bimillenario della morte del poeta. Da questa lettura l’autore novarese conosce edifici o reperti latini ancora esistenti e un ulteriore riassunto, tratto dalla Vita Vergilii del grammatico latino e commentatore dell’Eneide Donato delle motivazioni della lettura pubblica delle Georgiche. Ritornando alla storia di Virgilio, nonostante i soldi e la celebrità che il poeta aveva ottenuto da Augusto:

Virgilio scrive, cancella, torna a scrivere. Nonostante i suoi sforzi, però, Enea rimane un personaggio sbiadito: molto meno interessante, e meno vivo, dell’Achille di Omero. (Che di nuovo e di esemplare non ha proprio nulla. È arrogante, violento, in certi momenti addirittura odioso). L’epica, nell’Eneide, non si accende. Si accende, a tratti, la poesia: ma soltanto là dove la vicenda di Enea e il mito di Roma, lasciano spazio all’ispirazione più autentica del poeta. È la poesia degli affetti e dei sentimenti umani; del tempo «irreparabile» e dell’immortalità della Fama… È la poesia del male di vivere (delle «lacrimae rerum»).[28]

La svolta poetica del cavaliere

Dopo Virgilio, si passa al cavaliere e la contessa di Tripoli.[29] Nel foglietto in cui leggiamo le prove dei titoli, per questo capitolo troviamo la dicitura «Amore lontano», che passerà poi a denotare tutto il libro e successivamente «Il “povero cavaliere” e la contessa di Tripoli».[30] L’aggettivo «povero» è stato eliminato perché si riferisce a un gruppo di cavalieri che hanno combattuto solo nella prima crociata e non nella seconda:[31] un iniziale accostamento di Jaufré Rudel a questo gruppo viene eliminato da Vassalli, che, invece, sembra accarezzare l’ipotesi di inserirlo nel gruppo dei Templari, seppur con una certa cautela.

Jaufré Rudel è un cavaliere perché ha partecipato alla seconda crociata. Della vita di questo autore provenzale si sa ben poco, così Vassalli studiò il periodo storico e la crociata. Per le notizie letterarie e per i testi, sia in lingua originale che in traduzione – anche se Vassalli traduce da sé tutti i testi presenti in Amore lontano –[32] fu usato il capitolo dedicato a Rudel, tratto da La poesia dell’antica provenza. Testi e storia dei trovatori,[33] in cui è presente anche la Vida che viene citata e tradotta dal nostro autore per intero in Amore lontano.[34] Per quanto riguarda, invece, il periodo storico l’uso del saggio di Franco Cardini, Il guerriero e il cavaliere, tratto da L’uomo medievale,[35] fu molto prolifico.

Jaufré Rudel è un cavaliere perché ha partecipato alla seconda crociata. Della vita di questo autore provenzale si sa ben poco, così Vassalli studiò il periodo storico e la crociata. Per le notizie letterarie e per i testi, sia in lingua originale che in traduzione – anche se Vassalli traduce da sé tutti i testi presenti in Amore lontano –[32] fu usato il capitolo dedicato a Rudel, tratto da La poesia dell’antica provenza. Testi e storia dei trovatori,[33] in cui è presente anche la Vida che viene citata e tradotta dal nostro autore per intero in Amore lontano.[34] Per quanto riguarda, invece, il periodo storico l’uso del saggio di Franco Cardini, Il guerriero e il cavaliere, tratto da L’uomo medievale,[35] fu molto prolifico.

Il cavaliere è «l’inventore della poesia come distanza, come “amore lontano”; ed è anche l’iniziatore della poesia moderna».[36] L’immagine di un amore lontano era, però, già stata usata in precedenza da Vassalli nel suo più celebre libro, La chimera. Nella premessa, quando cita l’arrivo di Dino Campana a Novara scrive:

Campana era arrivato a Novara una sera di settembre, in treno, senza vedere niente perché fuori era già buio e la mattina del giorno successivo, attraverso le inferriate di un carcere, gli era apparso il Monte Rosa in un «cielo pieno di picchi / bianchi che corrono»: un’immagine inafferrabile e lontana come quell’amore che lui allora stava inseguendo e che non avrebbe mai raggiunto, perché non esisteva… Una chimera![37]

È interessante cogliere questo collegamento non solo tra i due romanzi ma anche con La notte della cometa, il cui protagonista è proprio il poeta di Marradi, Dino Campana. Un collegamento che potrebbe riassumere uno dei punti fondamentali di quasi tutti i romanzi scritti da Vassalli: l’inseguimento consapevole di amori lontani, di chimere passate e di illusioni per superare il nulla del presente.

Con Rudel «viene a compiersi qualcosa che durava da millenni, e che potremmo definire, con buona approssimazione, “il processo di allontanamento delle parole dalle cose”».[38] Così lo stesso autore spiega meglio questo punto:

all’origine del linguaggio, le parole sono l’equivalente delle cose; anzi, sono le cose […]. Soltanto in un tempo successivo la sfera delle cose e quella delle parole incominciano a non coincidere più tra di loro. Il linguaggio, lentissimamente, si allontana da una realtà, a cui pure resta legato da un rapporto magico, fatto di consonanze, di assonanze e di chissà che altro. È in questa fase che nasce la letteratura […]. Il rapporto degli antichi con le parole era diverso dal nostro, perché le parole che si usano oggi sono molto più diverse dal loro significato di quelle di un tempo. Ancora non se ne sono separate del tutto (quando lo saranno, il mondo sarà cambiato un’altra volta, e anche la letteratura sarà cambiata), ma ciò che ci restituiscono è un’immagine della realtà sempre più convenzionale e sempre più simbolica […]. La nostra letteratura è la realtà vista attraverso uno specchio, quello della lingua; e il suo primo personaggio è la donna senza nome cantata da Jaufré Rudel.[39]

Questo legame del linguaggio che si allontana dalla realtà, pur restando in parte ancorata ad essa, in realtà, non è pura invenzione di Vassalli. Ma è ripreso dal saggio di Cardini, da cui si evidenzia questo pezzo sottolineato nelle fotocopie:

Un sociologo della letteratura come Erich Köhler e uno storico come Georges Duby ci hanno insegnato a cogliere, al di là dei sogni e delle finzioni letterarie – sogni e finzioni, comunque, in costante rapporto con la realtà effettiva –, quelle che potremmo definire le forme concrete dell’avventura. […] Ma si tratta, più che di fantasie, di metafore. L’avventura si correva sul serio. […] Loro [degli iuvenes, cioè dei giovani della piccola aristocrazia europea] ottimale punto d’arrivo è un buon matrimonio, possibilmente con una dama di condizione più alta e di facoltà economiche più ampie delle loro: dietro lo schermo raffinato della Fin’Amor […] urge questa volontà di accasamento e di affermazione sociale.[40]

Lo scrittore nato a Genova, però, non segue la tradizione letteraria identificando l’amore lontano con Odierna, l’allora contessa di Tripoli, perché né lei né sua figlia Melisenda[41] si fecero monache; ma suppone sia stata Eleonora d’Aquitania, principessa e poi regina di Francia. Per l’autore della Chimera, in realtà la contessa di Tripoli è solo uno «schermo»,[42] un artificio per mascherare un amore impossibile da realizzare con la regina francese. Ma tra questa e il re Luigi VII non scorre buon sangue perché i due sono molto diversi sia a livello caratteriale che psicologico: «Quanto Luigi è goffo, sciocco, lento nei ragionamenti e indeciso a tutto, tanto Eleonora è vivace e piena di entusiasmi»;[43] in più lui è «un ignorante, che non conosce la lingua provenzale e non apprezza la poesia, la musica, le belle arti».[44]

Ma Eleonora è «abituata ad essere sempre al centro dell’attenzione e ad avere il sopravvento su quanti la circondano».[45] Non c’è niente di cui stupirsi, dunque, se

tutti i cavalieri provenzali che si sono messi in viaggio per andare a combattere contro gli infedeli, sono innamorati della «loro» regina Alienor [nome provenzale di Eleonora]: e il più innamorato di tutti è un trovatore, che nelle sue canzoni canta il tema dell’amore lontano. Ascoltando quelle canzoni si convince che dietro la finzione dell’amore di Jaufré per una donna mai vista (la contessa di Tripoli), ci sia un gioco sottile di allusioni, di accenni e di segnali che soltanto lei, tra tutte le persone presenti, può capire e apprezzare; e questo, oltre ad incuriosirla, lusinga la sua vanità. Di più: si convince che l’amore lontano di Jaufré, di cui lui parla in tutti i suoi componimenti, è un amore vicino e impossibile… per lei![46]

I due, però, una volta arrivati a Costantinopoli, sono costretti a separarsi. Il trovatore, viaggiando per mare verso Acri, si ammalerà. Arrivati al porto di Acri, gli altri crociati, suoi compagni di viaggio, cercano di dargli una fine degna di lui: travestono una prostituta da Eleonora e la conducono nel letto del moribondo Rudel che, cieco e sordo, non può realmente comprendere chi sia quella donna. Rudel cerca di alzarsi dal letto ma non riesce perché gli mancano le forze. La prostituta si commuove per l’amore di quest’uomo e lo abbraccia. «Il resto è scritto nella biografia provenzale: “In quel giorno essa si fece monaca per il dolore che ebbe della morte di lui”».[47]

I poeti «mal-viventi e mal-pensanti»: tra maudits e Leopardi

Risolto il mistero della biografia di Rudel, Vassalli narra la storia di François Villon, che all’inizio del racconto «cammina in una pianura piena di neve, curvo sotto il peso di un fagotto in cui è riuscito a far entrare tutto ciò che possiede: i suoi ricordi, i suoi desideri, i suoi affetti»;[48] ed è «un giovane di poco più di trent’anni, che si sta lasciando alle spalle una condanna a morte e che di fronte a sé ha un’altra condanna, a dieci anni di esilio…»[49]

Per quanto riguarda la biografia, probabilmente, Vassalli avrà attinto al solito Dizionario Bompiani degli autori, in quanto le notizie inserite nel libro, seppur ovviamente romanzate, non si discostano molto dal lemma dedicato al francese.[50] Tolto questo riferimento è davvero difficile riuscire a capire quale altro materiale abbia usato. Certa è la lettura del capitolo XIII e LXVII del IV libro del Gargantua e Pantagruele, perché Rabelais è citato nel capitolo e perché i due aneddoti raccontati dallo «scrittore e medico» sono ripresi.[51]

Per quanto riguarda la biografia, probabilmente, Vassalli avrà attinto al solito Dizionario Bompiani degli autori, in quanto le notizie inserite nel libro, seppur ovviamente romanzate, non si discostano molto dal lemma dedicato al francese.[50] Tolto questo riferimento è davvero difficile riuscire a capire quale altro materiale abbia usato. Certa è la lettura del capitolo XIII e LXVII del IV libro del Gargantua e Pantagruele, perché Rabelais è citato nel capitolo e perché i due aneddoti raccontati dallo «scrittore e medico» sono ripresi.[51]

Villon sa di avere sprecato la sua vita e sa di essersi macchiato di colpe che «non possono più essere cancellate; i reati che ha commesso spinto dalla stupidità ma soprattutto dalla povertà, perché “La miseria fa commettere gli errori / E la fame fa uscire il lupo dal bosco”».[52]

Il titolo del capitolo Quando i lupi si saziavano di vento,[53] a quanto si comprende dalle carte preparatorie, sembra essere stato questo fin da subito: non vi sono correzioni di alcun tipo ed è già presente nel primo gruppo di titoli nella stessa veste in cui si presenta a noi oggi.[54] Titolo che Vassalli ricava dal verso 11 del Lascito di Villon, traducendolo e cambiando il verbo dal presente all’imperfetto: «Que les loups se vivent du vent».[55]

Per cui c’è un’identificazione tra i lupi solitari e Villon e potremmo dire anche con gli altri poeti inseriti in Amore lontano: sono tutti più o meno dei lupi solitari. È questa la differenza con gli altri poeti: a Villon non interessa essere ricordato come poeta, e forse non gli interessa nemmeno essere ricordato. Scrive solo per guadagnare qualcosa da mangiare e bere, e per compiacere il suo pubblico, mentre gli altri poeti scrivono per i posteri e per essere considerati poeti. Infatti:

Villon non pensa alla poesia, né alla sua né a quella degli altri: o, se ci pensa, è per metterla nel conto delle cose di cui non dovrà più occuparsi. Lui non crede di essere un poeta. I poeti, per ciò che se ne sa, sono gente pagata per celebrare chi gli dà da vivere e per fare propaganda di buoni sentimenti: non sono mica degli scampati alla forca come lui! […] François Villon ha scritto dei versi, ma per ridere; e quasi tutti i suoi componimenti sono stati legati alle vicende della sua vita scapestrata. Se dovesse dare una definizione di sé, lui forse direbbe di essere il contrario di un poeta: un anti-poeta, o qualcosa del genere…[56]

Il «bon follastre», dopo essere stato esiliato da Parigi, secondo Vassalli, «è diventato un uomo rispettabile, in un rispettabile villaggio della Francia orientale. Era questa, del resto, la svolta che lui pensava di dare alla sua esistenza, mentre arrancava nella neve e nel fango».[57] Questo nuovo modo di vivere sembra essere una novità assoluta di Vassalli: in nessun altro libro consultato si trova un epilogo del genere riguardo Villon.

Alla fine quello che è stato considerato il primo dei poètes maudits ha vissuto una vita che lui, per lungo tempo, aveva sbeffeggiato e deriso: «il silenzio che avvolge la vita di Villon dopo l’esilio si spiega col fatto che lui, ormai, è diventato un uomo normale. Non è più un poeta, non è più un delinquente, non è più niente».[58]

Dopo Villon, si passa a un poeta considerato altrettanto «mal-vivente e mal-pensante» dai suoi contemporanei, anche se per altre motivazioni: Giacomo Leopardi. All’inizio del racconto troviamo il poeta già a Napoli nel 1833, dopo aver tentato di vivere in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna; è un uomo che è già stato rifiutato da Fanny Targioni Tozzetti,[59] e che si sente «un tronco che sente e pena»,[60] e che piuttosto di tornare al suo paese natale, Recanati, pensa al suicidio.[61]

Dopo Villon, si passa a un poeta considerato altrettanto «mal-vivente e mal-pensante» dai suoi contemporanei, anche se per altre motivazioni: Giacomo Leopardi. All’inizio del racconto troviamo il poeta già a Napoli nel 1833, dopo aver tentato di vivere in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna; è un uomo che è già stato rifiutato da Fanny Targioni Tozzetti,[59] e che si sente «un tronco che sente e pena»,[60] e che piuttosto di tornare al suo paese natale, Recanati, pensa al suicidio.[61]

Anche per questo motivo, quindi, sceglie di seguire Antonio Ranieri a Napoli. Quest’ultimo è stato ripetutamente accusato di aver sfruttato Leopardi per soldi o per vanità; ma Vassalli lo difende:

Ranieri è l’uomo che libera Leopardi da Recanati. Questo è un fatto assolutamente incontestabile: Giacomo Leopardi, da solo, non avrebbe potuto mantenersi in nessuna città italiana o straniera, e avrebbe dovuto soccombere al «soggiorno disumano» della casa paterna. Ha conosciuto Leopardi nel giugno del 1827; lo ha ritrovato a Firenze nel 1831, «malatissimo e inconsolabile», costretto a vivere in un piccolo appartamento di via del Fosso; e ha provato un moto d’affetto per quell’uomo, così grande nei suoi pensieri e nelle sue opere, e così disgraziato per le sue condizioni di vita. […] il suo contributo al mantenimento dell’amico, è comunque determinante per permettergli di vivere lontano da Recanati, e quindi, in pratica: di vivere. Ranieri regala a Leopardi qualche anno di vita, e regala a noi «Il tramonto della luna» e «La ginestra».[62]

Le prime impressioni del recanatese a Napoli non sono positive a causa del governo censorio, che proibiva la vendita di molti libri, e perché la città era piena di gente e disordinata; ma ciò che soprattutto irrita il poeta è lo scontro con il gruppo che si riunisce intorno alla rivista “Il Progresso”; ma Leopardi,

è appena il caso di ricordarlo, ha maturato attraverso le letture, le meditazioni e le esperienze di vita una sua personalissima visione del mondo, che è anche alla base della sua poesia. La vita, secondo quella visione del mondo, è una sorta di lavoro forzato: una “corvée”, che l’uomo compie per un’entità misteriosa, la Natura, e per i suoi imperscrutabili fini. Siccome il lavoro forzato non può essere desiderabile per se stesso, la Natura inganna gli uomini con piaceri fuggevoli e con incentivi di vario genere, facendogli credere che la felicità è alla loro portata; ma si tratta di un’illusione. La felicità, per gli uomini, è un’illusione; e chi, come il povero Giacomo, ha avuto dal destino una vita priva di piaceri, ne ha tratto almeno il vantaggio di poter vedere come stanno le cose, al di là dei trucchi della Natura.[63]

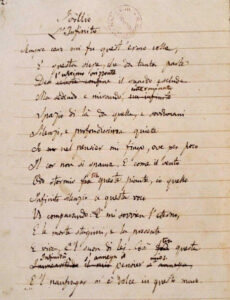

Poiché i progressisti, invece, credono in tutte le religioni e nella Storia, lo scontro con Leopardi sembra quasi scontato e questi «si scaglia contro di loro con un sarcasmo e un’aggressività che, fino a quel momento, nessuno ancora gli conosceva»,[64] dedicando loro un poemetto intitolato I nuovi credenti. I progressisti gli chiedono «come puoi sostenere che la vita non è desiderabile per se stessa, di fronte a un piatto di maccheroni appena cotti […]?»[65] L’ultima parte del titolo del capitolo L’infinito, la morte, i maccheroni deriva appunto da questa domanda. Sembra, invece, inutile soffermarsi sulla prima parte del titolo che deriva dalla più celebre poesia del poeta, L’infinito; la seconda deriva dalle sue riflessioni sulla morte. Questo è, tra i sei di cui possiamo avere notizia, il titolo che maggiormente è cambiato rispetto alle prime intenzioni dell’autore. Il titolo iniziale era, infatti, Il tacito infinito andar del tempo.[66] Probabilmente questo cambio deriva dal fatto che la vicenda è ambientata specialmente a Napoli, alle ragioni che hanno portato il poeta in quel luogo e al modo di vivere che il poeta di A Silvia conduceva nella città ai piedi del Vesuvio.

Poiché i progressisti, invece, credono in tutte le religioni e nella Storia, lo scontro con Leopardi sembra quasi scontato e questi «si scaglia contro di loro con un sarcasmo e un’aggressività che, fino a quel momento, nessuno ancora gli conosceva»,[64] dedicando loro un poemetto intitolato I nuovi credenti. I progressisti gli chiedono «come puoi sostenere che la vita non è desiderabile per se stessa, di fronte a un piatto di maccheroni appena cotti […]?»[65] L’ultima parte del titolo del capitolo L’infinito, la morte, i maccheroni deriva appunto da questa domanda. Sembra, invece, inutile soffermarsi sulla prima parte del titolo che deriva dalla più celebre poesia del poeta, L’infinito; la seconda deriva dalle sue riflessioni sulla morte. Questo è, tra i sei di cui possiamo avere notizia, il titolo che maggiormente è cambiato rispetto alle prime intenzioni dell’autore. Il titolo iniziale era, infatti, Il tacito infinito andar del tempo.[66] Probabilmente questo cambio deriva dal fatto che la vicenda è ambientata specialmente a Napoli, alle ragioni che hanno portato il poeta in quel luogo e al modo di vivere che il poeta di A Silvia conduceva nella città ai piedi del Vesuvio.

Nonostante questo scontro, però: «A Napoli, il poeta rinasce. Due cose lo fanno stare meglio: la certezza, ormai acquisita, che non tornerà a Recanati; e l’effetto vitalizzante di una città dove tutti fanno ciò che vogliono e dove anche lui, finalmente, può seguire le sue inclinazioni peggiori.»[67]

Purtroppo non è possibile comprendere quale sia stata l’edizione usata da Vassalli per le opere del recanatese, perché nelle carte preparatorie non si trova niente a riguardo, se non qualche citazione di brani dell’autore. Dalle carte preparatorie e dalla semplice lettura di questo capitolo si riesce, però, a comprendere che l’autore della Chimera studiò molto attentamente Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi di Antonio Ranieri, che troviamo fotocopiato per ben due volte. Qui riuscì a trovare dettagli che solo chi aveva vissuto per lungo tempo con il poeta poteva conoscere.

Dai Sette anni può recepire non solo informazioni di tipo medico, come in questo caso, ma anche le passioni, gli odi del poeta – come quello per Gino Capponi o per Nicolò Tommaseo – e i suoi vizi: «è un uomo capriccioso e… goloso»[68] di dolci di tutti i tipi. Ma può ricevere anche informazioni di tipo caratteriale e psicologico, come per esempio il fatto che «Leopardi non è attratto dai paesaggi, anche se alcune sue poesie potrebbero contraddire questa affermazione».[69] Infatti leggiamo da Ranieri: «Cosa tanto vera quanto incredibile a chi legge le poesie del Leopardi!… Nessun uomo al mondo ha tanto odiato la campagna quanto Leopardi la odiava, dopo averla tanto inimitabilmente cantata».[70]

L’ultimo dei sette poeti è Arthur Rimbaud, uno dei poètes maudits, di cui Villon è considerato il capostipite. Rimbaud è quel

divino monello che ha trasformato l’adolescenza in poesia, e ci ha dato di entrambe un’immagine terribile e superba, destinata a durare nel tempo quanto dureranno le nostre parole. (Poco o molto, chissà!) È il ragazzo che nel presente delle cose futili e degli avvenimenti che si rincorrono come nuvole sopra un orizzonte di vento, ha ritrovato il respiro delle cose eterne: «L’hanno ritrovata. / Cosa? – L’Eternità / È il riflusso del mare / Con il sole.»

Arthur Rimbaud è il divino adolescente che sa di essere poeta («… io mi sono riconosciuto poeta. Non è affatto colpa mia») e che però, quando la faccenda diventa troppo dolorosa, o troppo stupida, non vuol più esserlo.[71]

Arthur Rimbaud è il divino adolescente che sa di essere poeta («… io mi sono riconosciuto poeta. Non è affatto colpa mia») e che però, quando la faccenda diventa troppo dolorosa, o troppo stupida, non vuol più esserlo.[71]

Nonostante Rimbaud sia uno dei poeti più importanti di tutto l’Ottocento, «la storia del divino monello è più semplice di quanto si creda. È anzitutto, e soprattutto, la storia di un’adolescenza difficile. Quante adolescenze ci sono state nel mondo, negli ultimi due o tremila anni?»[72] Tra l’altro dalla consultazione delle carte preparatorie, si evince un collegamento con Augusto, così leggiamo: «“Io è un altro”, chi non lo ha pensato, negli anni dell’adolescenza? E anche chi non ha pensato da ragazzo, che “la vita è la farsa che tutti devono interpretare?” v. Augusto».[73]

Anche in questo caso sfortunatamente, come per gli altri poeti ad eccezione di Rudel, non riusciamo a comprendere quale edizione sia stata usata per la lettura delle opere di Rimbaud.

«La stagione all’inferno [da qui e da Una Stagione all’Inferno, opera del poeta, deriva il titolo del capitolo] di Rimbaud è quella del suo sodalizio con Verlaine, e dura poco più di due anni».[74] Il titolo sembra essere questo sin dagli esordi, come dimostra il solito foglietto dei titoli, in cui nel primo gruppo è già presente Una stagione all’inferno.[75]

Verlaine, di cui Vassalli studiò anche la vita, tramite il solito Dizionario Bompiani degli autori,[76] che ha usato anche per Rimbaud, ovviamente, «è il compagno che il divino monello sta cercando, per vivere lo “sregolamento di tutti i sensi” dei suoi programmi di adolescente».[77]

Ma la loro storia di amicizia e di amore «prende subito una certa piega, incontrollabile e (forse) inevitabile. È una storia che si vorrebbe poter definire d’amore e che invece, con ogni probabilità, è soltanto una somma di egoismi e un percorso di distruzione reciproca».[78] «Gli amici litigano, si separano, si inseguono, litigano di nuovo. A Bruxelles, il 10 luglio 1873, Verlaine spara contro Rimbaud due colpi di pistola. È la fine del loro sodalizio».[79]

Stampato Una Stagione all’Inferno, il «divino monello», va a ritirarlo a Bruxelles, ma questo libro

avrebbe dovuto rappresentare il suo primo passo nella carriera di poeta e invece è la pietra tombale sulla sua poesia e sulla sua adolescenza […]. Ormai il Dio della parola ha smesso di dialogare con lui; o, se ancora gli parla, lo fa sempre più di rado e in modo sempre più confuso. La stagione della poesia è finita. L’adolescenza è finita. L’ex monello si vergogna di aver trascorso due anni all’inferno e progetta di andare a vivere lontano dalla Francia, in luoghi dove nessuno lo conosce e nessuno mai potrà avere notizie di lui.[80]

La stagione poetica di Rimbaud finisce così, e finisce perché

l’unico Dio di cui gli uomini possono avere certezza: il Dio della parola, di tanto in tanto si sceglie i suoi interlocutori; e quegli interlocutori sono i poeti. Con alcuni di loro il Dio stabilisce un rapporto che dura negli anni: un rapporto mai pacificato ma costante, che termina solo con la morte di uno dei due. (Cioè del poeta). Con altri il rapporto è più breve; e qualche volta, come nel caso del divino monello, può essere addirittura violento e traumatico. Rimbaud sa di essere poeta. […] Ciò che il divino monello non sa, […] è che la poesia gli verrà data come un lampo, come una «follia»; e che quella follia coinciderà con la più intensa e sanguinosa stagione della sua vita e di tutte le vite umane: l’adolescenza.[81]

Anche lui, dunque, come Villon, una volta maturato e cresciuto, rifiuterà e si vergognerà di tutta la poesia, non solo la sua. Avviene una trasformazione in lui: «Da Veggente a Ottuso».[82]

Eppure la sua fama cresce, anche per merito del suo vecchio amico Verlaine che lo include nella sua antologia Poeti maledetti. Ma Rimbaud, a causa del cancro, «Muore tra atroci sofferenze il giorno 10 novembre [del 1891]: in età di trentasette anni e, come dicono alcuni suoi biografi, “senza sapere di essere Rimbaud”».[83]

La storia umana di Rimbaud è, secondo Vassalli, la prova più evidente dell’esistenza di un «Dio della parola»: al Rimbaud adolescente è permesso di diventare poeta e Veggente solo da questo dio. La sua è, infatti, come sottolineato più volte, una vita quasi del tutto normale. Ma resta il fatto che, come leggiamo nelle carte preparatorie: «la poesia non dipende dal genio: può essere vero poeta anche un cretino. La poesia è qualcosa di divino».[84] E Rimbaud, infatti, smetterà di scrivere solo quando il dio non gli parlerà più e diventerà così un «Ottuso», una di quelle persone che per anni aveva odiato e insultato nei suoi versi. E la prova di ciò si trova oltre che nella vita successiva al periodo poetico, anche negli ultimi istanti di vita di colui che era stato il divino monello: prima di morire si converte:

Morendo, l’Ottuso diventa cattolico: o quanto meno, raccomanda la sua anima a quel Dio di Charleville contro cui aveva pronunciato tante bestemmie, ai tempi della stagione all’inferno e prima ancora. […] Dal Dio della parola alla parola “Dio”, l’avventura umana di Rimbaud termina così».[85]

L’ultimo capitolo del libro, Qualcosa di divino, svolge la funzione di conclusione. In questo capitolo viene esplicato maggiormente il nesso che, secondo l’autore, corre tra religione e poesia.

Nelle carte preparatorie, Vassalli scrive, forse più a se stesso che non in preparazione del libro: «perché dire, ipocritamente, “mi duole di non avere il dono della fede”? Io ce l’ho, la fede. La mia religione è la poesia».[86] In Amore lontano, invece, ha scritto che «la religione non è che una forma impura e tecnicizzata di poesia»[87] ma la vera poesia è

vita che rimane impigliata in una trama di parole.[88] […] La poesia è ciò che sopravvive, nel presente, della parola di cui parlano i testi antichi, che «viene prima di tutto e che dà vita a tutto». È l’unico miracolo possibile e reale, in un mondo dominato dal frastuono e dall’insensatezza. È la voce di Dio.[89]

Sembra quasi che l’autore, scrivendo questo libro, abbia trovato la sua fede in Dio, ma non in un Dio qualsiasi, bensì in quell’

Sembra quasi che l’autore, scrivendo questo libro, abbia trovato la sua fede in Dio, ma non in un Dio qualsiasi, bensì in quell’

unico Dio dimostrabile e reale, il Dio della parola, [che] ci rende partecipi della sua divinità senza invischiarsi nelle nostre faccende e senza diventare umano lui stesso. Non è un Dio fatto a nostra immagine e non lo sarà mai. Vive nella nostra capacità di intendere e in ogni nostro ragionamento, anche modesto; e ogni tanto ci manifesta la sua presenza per mezzo di uomini come Omero, o come Rimbaud…[90]

Dalle carte preparatorie, troviamo anche un argomento che, però, non è stato poi esplicitato all’interno di Amore lontano, ma che è presente in sottofondo e meglio spiega la presenza dell’incipit evangelico del libro:

E la Parola diventò [prima l’autore aveva scritto “si fece”] carne, e fece parte del nostro mondo.

In principio era la Parola / e la Parola si fece carne / ed abitò tra di noi.

La Parola, nel mondo degli uomini, si è fatta carne. La Parola abita ancora tra di noi, ma si manifesta di rado ed è sempre più difficile ascoltarla.

La Parola è Dio (Dio è una parola). La Parola, nel mondo degli uomini, si è fatta carne e continua ad abitare tra di noi.[91]

Il libro si chiude con una sottolineatura sull’importanza dei nomi e delle storie. «Siamo personaggi di un poema indecifrabile e infinito. Personaggi inconsapevoli»,[92] ci dice Vassalli e continua «Ognuno di noi è al centro di una storia, e le nostre storie si intrecciano con altre infinite storie, come i fili di un disegno di cui non vedremo mai il disegno».[93] Ma

ogni vita incomincia con un nome. Noi diamo nomi alle cose e siamo portatori di nomi: questo ci fa esistere nel tempo. Le nostre storie si muovono come fiocchi di neve, o come grani di sabbia in mezzo ad altri grani di sabbia in una tempesta, senza un significato apparente e senza una direzione. Che significato può esserci in un fiocco di neve e nella sua traiettoria? Che significato può esserci in un grano di sabbia? Così, anche, è dei nostri nomi e delle nostre storie; o per meglio dire, così sarebbe irreparabilmente, se ogni tanto, nel mondo, non nascesse un poeta.

La poesia è ciò che mantiene nel tempo le nostre poche consapevolezze. È ciò che il Dio della parola ci rivela di sé, per frammenti e lampi di significato.[94]

E poi, conclude, dopo aver citato un brano di Lucrezio in cui si esplica la sua teoria atomistica, così:

Gli atomi di Lucrezio non sanno di essere terra e acqua e fuoco e «piante rigogliose»; e nemmeno noi sappiamo cosa siamo. Ma, a differenza delle cose inanimate, e anche degli animali che non conoscono i loro nomi, noi possiamo avere un’immagine di noi stessi e dell’insieme di cui facciamo parte, lontana e sfocata come l’«amore lontano» del poeta provenzale Jaufré Rudel. Quell’immagine era, è, e continuerà ad essere nel tempo finché esisteranno degli uomini, la poesia.[95]

Estratto da: Gabriele Russotto, Dietro la poesia di sette poeti. Le carte preparatorie di Amore lontano, tesi di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2017-2018, relatore Chiar.mo prof. Roberto Cicala.

Per consultare la bibliografia clicca qui: bibliografia.

(in "Editoria & Letteratura", editoria.letteratura.it).

Commenti recenti